筋肉の種類

平滑筋

内臓筋を構成する筋肉。意識的には動かせない自律神経の作用で動く筋肉。不随意筋ともいう。

横紋筋

骨格筋を構成する筋肉。運動神経の作用で意識的にも動かせる筋肉。随意筋ともいう。

心筋

心臓を構成する筋肉。内臓なのに横紋(横縞)を持つ特別な筋肉。

横紋筋の特徴を持つけれど内臓筋ゆえ自律神経の作用で動く不随意筋。肺静脈、上大静脈まで心筋。

骨格筋

少なくとも一端が骨に付着する筋。当然骨格の動作に作用するものが大半だけれど骨格を動かさないものもある。

随意筋(ずいいきん)

自分の意思で動かせる筋肉。骨格筋=随意筋。

不随意筋

自分の意思(運動神経)では動かせない、自律神経の作用でのみで動く筋肉。心臓・食道・胃・腸といった消化管、気管・太い動脈・尿道などのなど内蔵筋は全て不随意筋。

つまり、

随意筋=骨格筋(横紋筋)

不随筋=内臓筋(平滑筋と心筋)

呼吸に関わる、斜角筋・内外の肋間筋・横隔膜などは、骨格筋(随意筋)だけれど無意識でも動くので『半随意筋』と呼ばれる事もある。

日頃『肉』と認識して食べているものは(ホルモンなど含め)全て筋肉です。筋肉を含まないけれど常食されるのは肝臓(レバー)ぐらい。

筋肉製臓器と筋肉を含まない臓器の違いなど調べておくと面白いです。

骨格筋の主な分類

屈筋(屈筋群)

主に関節を曲げる屈曲に働く筋。○○関節の屈筋(群)は●●筋という言い方をする。

伸筋(伸筋群)

主に関節を伸ばす伸展に働く筋。 例:肘関節の伸筋は上腕三頭筋、と肘筋

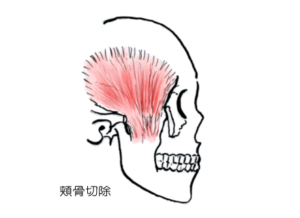

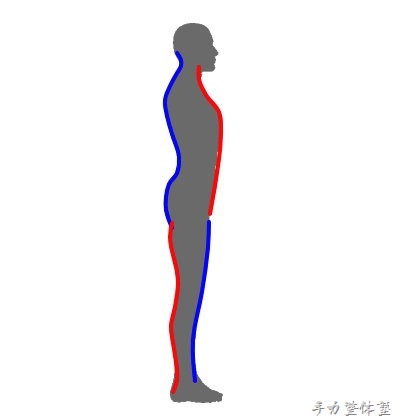

抗重力筋(こうじゅうりょくきん)

地球上では常に1Gという強力な力で地球の中心に向かって引っ張られている。その重力に対抗している筋の事。ただ立つだけ、座っているだけなら『伸筋群』=『抗重力筋』。いわゆる良い姿勢だと、身体中のほとんどの筋が抗重力筋になる。

遅筋/赤筋(ちきん/せっきん)Ⅰ型筋繊維

持久力に長けている筋肉。

24時間泳ぎ続けているマグロやカツオが全身赤身であることからもわかるように、遅筋・赤筋を多く含む筋肉は持久力に長けている。

赤筋の赤は酸素を貯蔵するミオグロビンの色。(酸素の運び屋ヘモグロビンも赤)

しっかり呼吸しながらする運動を有酸素運動だと勘違いしている人がとても多いが、正しくは、有酸素で働く遅筋/赤筋を運動させることを有酸素運動と言う。

骨折などから回復をすると、その周りの筋は遅筋繊維が増えるという研究結果もあることから、生命維持に重要な筋であることがうかがえる。

速筋/白筋(そっきん/はっきん)Ⅱ型b筋繊維

瞬間最大出力に長けている筋肉。

代謝に酸素を必要しないためミオグロビンが少ないので白く見える。グリコーゲンをそのまま燃料に出来るため代謝の過程が少なく素早く働けるかわりに持久力は乏しい。

遅筋と速筋の割合は生まれながらにして決まっているらしく、速筋の割合を増やすことは出来なとも言われている。反対に、持久系の運動を繰り返しおこなえば、速筋/白筋を遅筋/赤筋に変えられることわかっている。

元々農耕民族の日本人に遅筋繊維が多いのは容易に想像がつく。

(他に、Ⅱ型a筋繊維のピンク筋というのが近頃話題ですが、未だ謎の部分が多いので割愛します。)

浅層筋(せんそうきん/アウターマッスル)

何層にもなっている筋肉の1番外側、表面にあるものを浅層筋という。腹筋ひとつとっても、腹直筋・内腹斜筋・外腹斜筋・腹横筋と4層構造。このうち腹直筋が浅層筋にあたる。

1番外側にあるということは骨から離れているということ。骨から離れれば離れるほどテコの効率が良くなるので、そこにあるのはパワーに長けた筋肉である。瞬発系(パワー系)のトレーニングをすると、見た目にわかる筋肉がムキムキになることからも、浅層筋には白筋繊維が多いことがわかる。

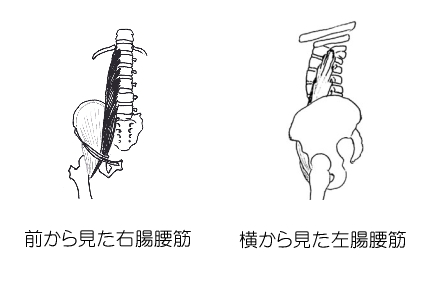

深層筋(しんそうきん/インナーマッスル)

表層から2枚目以深の筋肉は深層筋とされる。

深層とはつまり骨に近いということ。テコの効率が悪くなるので収縮しても動かしにくい。言い換えると。関節を止めるのには都合が良い筋肉。

深層の筋なので見た目に筋肉がついてくるトレーニングでは鍛えられず、低負荷高回数のトレーニングやバランス系トレーニングが必要になる。当然、遅筋繊維が多いと推測できる。

腸腰筋(大腰筋+腸骨筋)は深層筋の代表。この筋と殿筋群が発達した事で人間は二足歩行が可能になったと言われている。インナー中のインナーである腸腰筋はニーアップなどのトレーニングよりもバランスボールの方が効果的にケアできます。

単関節筋(たんかんせつきん)

関節をひとつだけまたぐ骨格筋。深層筋に多く、関節の動作よりも靭帯的に「安定・固定」に働く。

多関節筋(たかんせつきん)

2つ以上の関節をまだぐ筋。『短縮すると出力が落ちる』という筋肉の特性をカバーできる筋肉。2つ以上の関節で同時に短縮させると攣るので注意。

筋収縮の種類

ちょっと想像しづらいかもしれないが、私達の体は電気(電流)で動いている。

小学校の理科の実験で、カエルの脚に電気を流して筋肉が収縮する様を見た人もいるのではないだろうか。筋肉の収縮とは通電している状態、スイッチがONになっている状態の事を言う。筋は“縮まる”方向へしか働かないので、スイッチON=収縮と呼ばれる。短縮と間違えないようにしよう。

| 等張性収縮(アイソトニック収縮) =関節の動きをともなう収縮 | 等尺性収縮(アイソメトリック)収縮 |

|---|---|

| 短縮性収縮(コンセントリック収縮) 筋が縮みながら力を発揮する状態。 腹筋運動で体を起こす時の腹直筋、 腕立て伏せで上がる時の上腕三頭筋肘関節部分など 伸張性収縮(エキセントリック収縮) 筋が伸ばされながら力を発揮する状態。 腹筋運動で体を寝かせていくときの腹直筋、 腕立て伏せで下がる時の上腕三頭筋肘関節部分など | 力は入っている(張力は発生中)が筋の長さは変わらず、したがって関節も動かない収縮。静的収縮とも呼ばれる。 筋の出力と負荷が同等。 スタビライゼーション、腕立て伏せの姿勢をキープしているときの体幹など。 |

筋肉に掛かる負荷は、短縮性<等尺性<伸張性の順に大きくなる。

『登山は上りより下りがキツイ』と言われるのは、下りにおいて大腿四頭筋、殿筋群に伸張性の負荷が掛かるため。トレーニングする場合も、負荷が掛かりつつ筋肉が伸びる時(ダンベルを下ろす時など)にを意識するとより効率の良いものとなる。

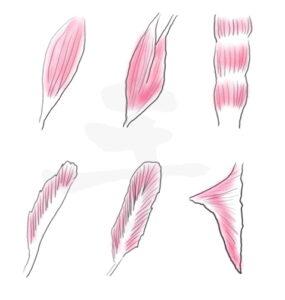

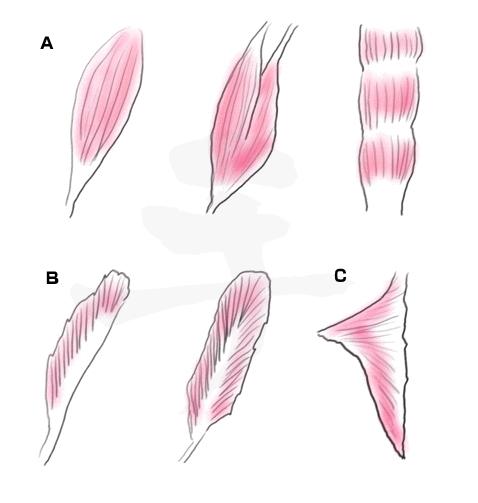

筋肉の形による分類

主な形状による骨格筋の分類は以下の通りです。

【平行筋】(Parallel muscles)A

筋線維が筋肉の長軸に沿って平行に走っている筋肉です。

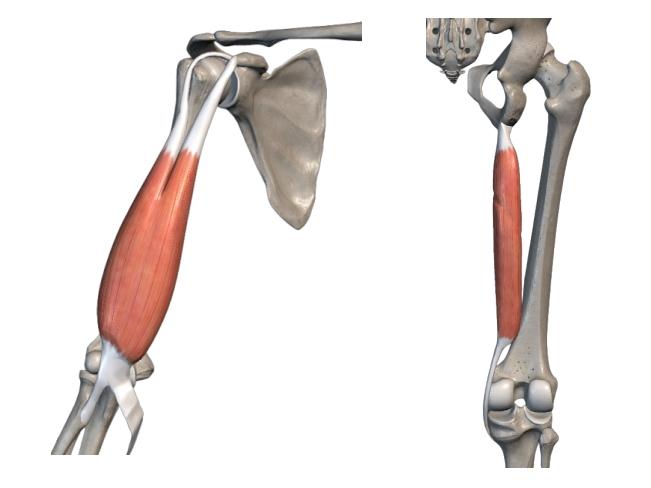

・紡錘状筋(Fusiform muscles): 中央が太く、両端が細くなっている紡錘形(ひも状)の筋肉。筋線維が長く大きく収縮できるため、力は強くないが素早く広い可動を生む。

例: 上腕二頭筋、半腱様筋など

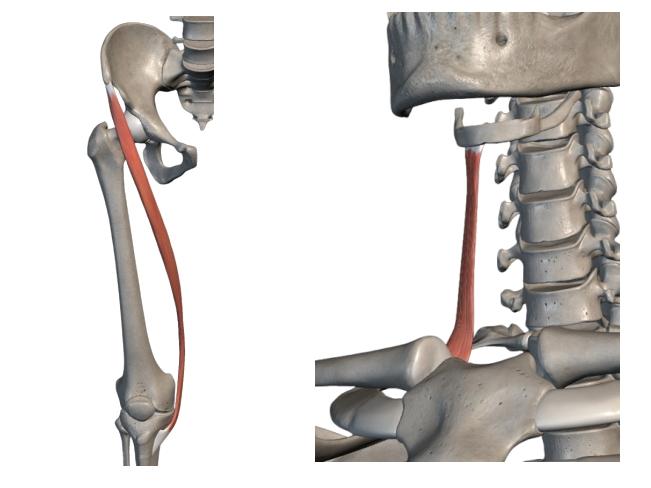

・帯状筋/紐状筋(Strap muscles): 紡錘状筋よりも細長く、帯のような形状の筋肉。

例: 縫工筋、胸骨舌骨筋など

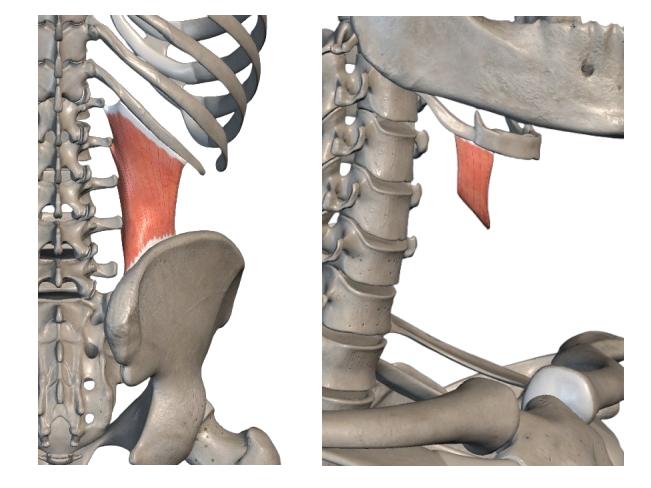

・方形筋(Quadrilateral muscles): 比較的均一な幅を持つ四角い形状の筋肉。

例: 腰方形筋、甲状舌骨筋など

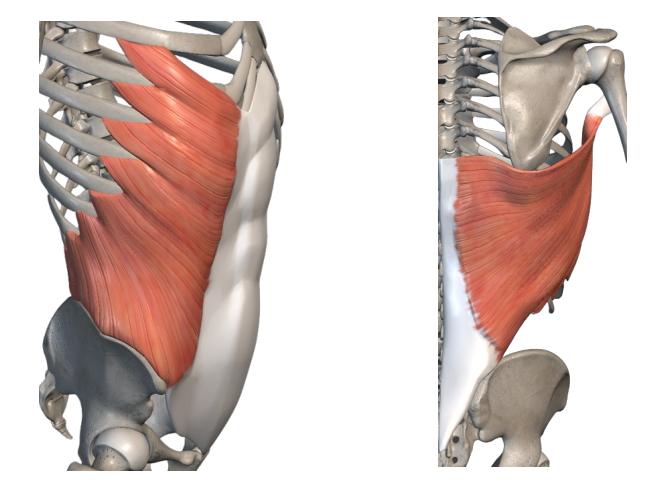

・板状筋(Flat muscles): 平らで薄いシート状の筋肉。

例: 外腹斜筋、広背筋など

【羽状筋】(Pennate muscles)B

筋線維が腱に対して斜めに付着している筋肉です。腱の片側または両側に羽の羽根のように筋線維が並びます。同じ体積であれば平行筋よりも多くの筋線維を収容できるため、大きな力を発揮できますが、収縮速度は速くありません。

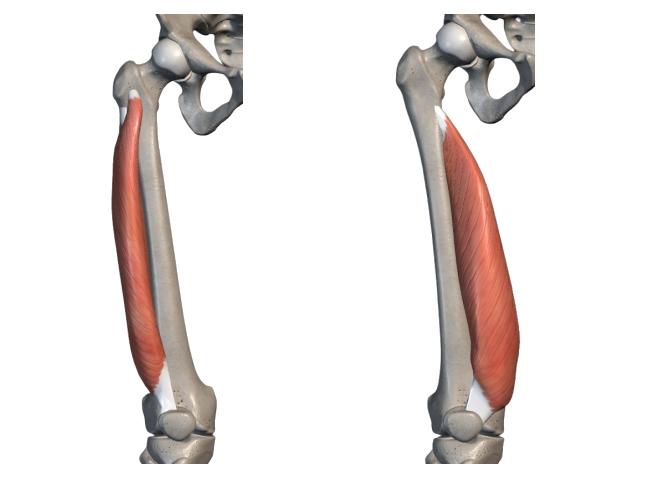

・半羽状筋(Unipennate muscles): 腱の片側にのみ筋線維が斜めに付着しています。

例: 内側広筋、外側広筋など

・両羽状筋(Bipennate muscles): 中央の腱の両側に筋線維が斜めに付着しています。

例: 大腿直筋、腓腹筋など

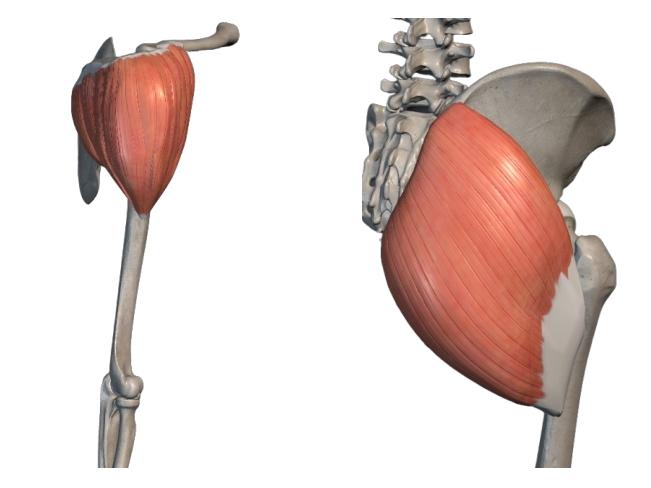

・多羽状筋(Multipennate muscles): 複数の腱や枝分かれした腱に筋線維が多方向から付着しており、複雑な構造をしています。

例: 三角筋、大殿筋など

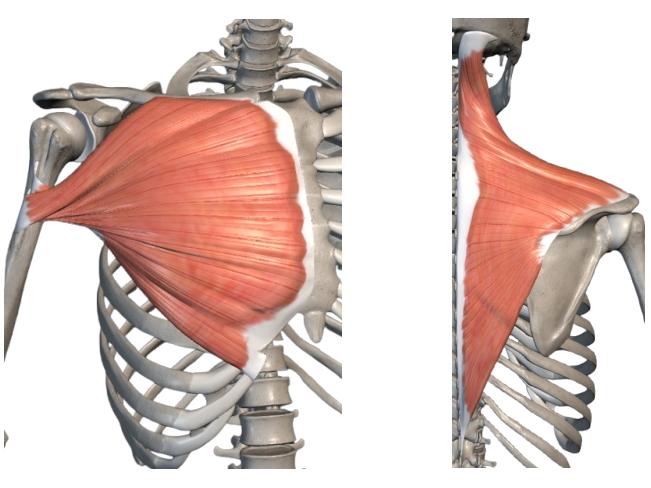

【収束状筋/扇状筋】(Convergent/Triangular muscles)C

広範囲にわたる起始部から、狭い停止部に向かって筋線維が収束し、扇状(三角形)の形状をしています。幅広い動きに対応できるが、特定の方向で最大の力を発揮します。

例: 大胸筋、僧帽筋、広背筋(一部)など

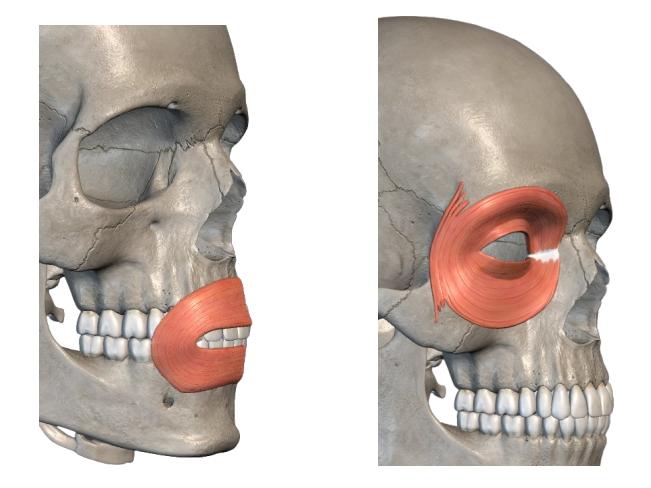

【輪状筋】(Circular muscles/Sphincters)

筋線維が環状に配置され、体の開口部を囲んでいます。収縮すると開口部を閉じます。

例: 口輪筋、眼輪筋、外肛門括約筋など

*形よりも筋繊維の向きが重要です。